TikTok选品与内容创作破圈:巧用本土化思维的实战攻略

欢迎加入!TikTok交流电报群:@tiktok_tkbaohe

欢迎加入!TikTok交流电报群:@tiktok_tkbaohe

在全球化竞争愈发激烈的当下,TikTok凭借庞大的用户基础和短视频传播的高效特性,成为品牌出海的重要渠道。

然而,不少商家发现,即便投入大量资源进行产品推广,效果却不尽人意。追根溯源,问题常常出在“本土化思维”的欠缺上。生硬照搬的选品策略和千篇一律的内容形式,很难打动具有多元文化背景的用户群体。

一、选品逻辑:从地理标签迈向文化符号的深度变革

(1)解码文化基因:选品的“隐性筛选机制”

TikTok选品的核心逻辑在于“站在当地人的角度洞察需求”。在东南亚市场,穆斯林头巾不只是一种服饰,更是承载着宗教认同与时尚表达的双重象征。印尼品牌KENAN HIJAB通过深入研究穆斯林女性的日常生活场景,推出采用透气速干面料,并融入民族印花设计的头巾,半年销量就突破了289万件。这充分验证了选品的黄金准则:产品功能解决实际痛点,文化符号满足情感诉求。

图源:TikTok

(2)把握节日与热点:本土化选品的“爆单触发点”

TikTok的节日营销并非简单地蹭热度,而是将产品巧妙融入文化仪式之中。西方圣诞节的装饰品、万圣节主题的妆容工具,以及日本“樱花季”的限定商品,都通过精准捕捉节日消费心理,实现了热销。

例如,2024年欧盟出台禁塑令后,环保品牌Biotrem推出可食用餐具,既顺应了政策要求,又契合了用户的环保意识,迅速在市场上走红。

Biotrem可食用餐具 图源:Google

二、内容创作:从单向输出到生态共创的创新转型

选品的本土化必须与内容创作紧密结合,否则再优质的产品也可能无人关注。

(1)掀起叙事革命:用本土语言讲述全球故事

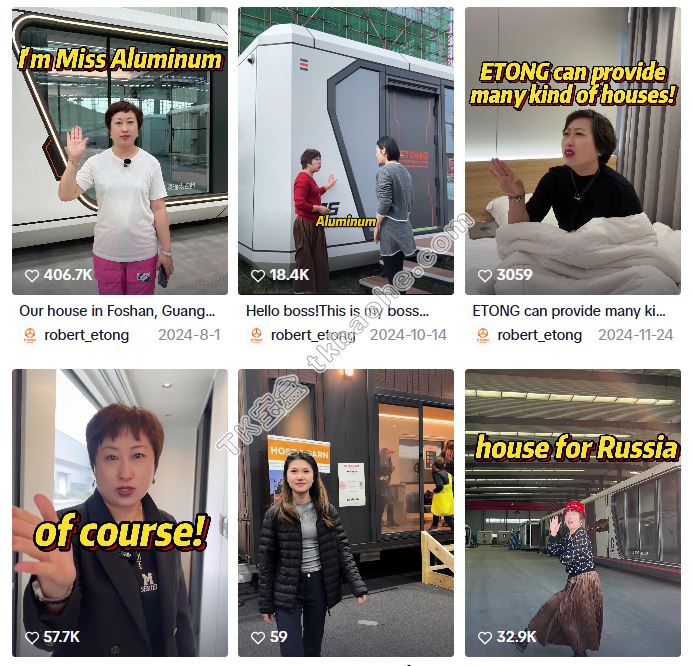

东北大姐通过“散装英语”在TikTok上售卖太空舱房屋,单条视频播放量达到580万。其背后运用了“悬念前置 + 情绪过山车”的叙事技巧:0 - 1秒展示产品核心功能,3秒插入用户使用前后的对比,结尾设置开放性问题引发互动。这种去中心化的内容结构,让文化隔阂在娱乐化的表达中逐渐消除。

数据证明:

1. 包含本土俚语的视频完播率提升42%

2. 加入地域性BGM的广告CPM降低28%

图源:TikTok

(2)构建UGC生态:让用户成为内容生产者

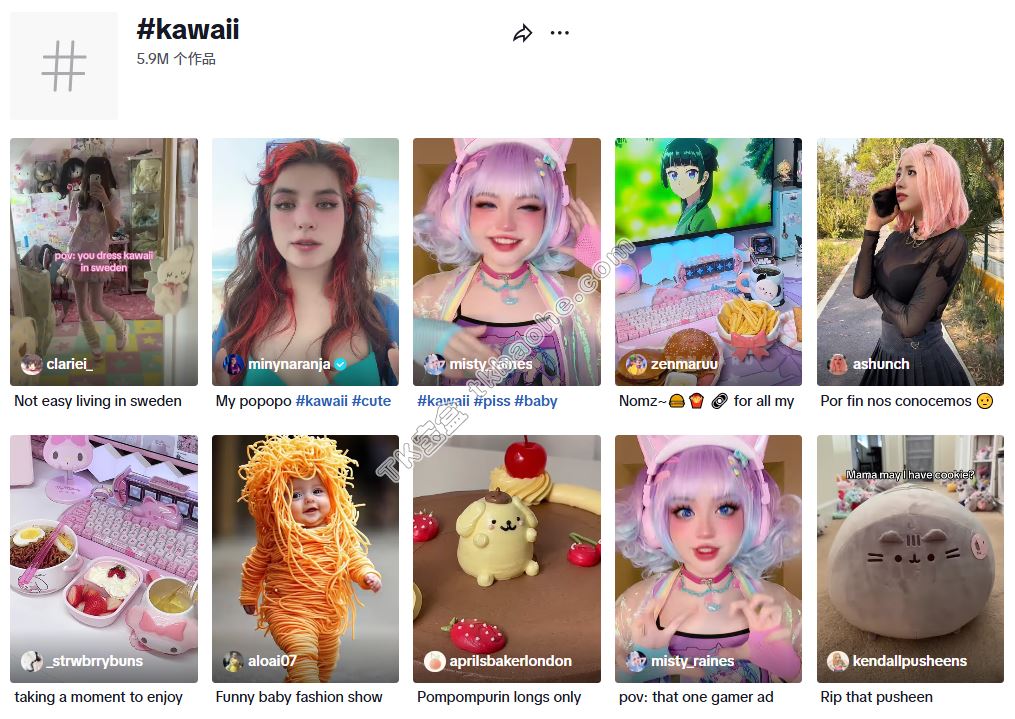

日本市场的“萌宠经济”和“宅文化”为差异化选品提供了方向。2023年,大阪某店铺通过销售猫咪耳朵造型发箍,配合“#kawaii”标签发起萌宠合拍挑战,迅速登上日本区热销榜。这种将产品融入本土亚文化场景的策略,相比单纯的功能性宣传,更能引发传播。

这验证了“20%品牌内容 + 50%KOC二次创作 + 30%素人模仿”的生态模式。品牌只需提供文化主题,用户便会丰富内容细节。

图源:TikTok

三、数据驱动:本土化落地的科学路径

本土化并非主观臆想,而是基于数据验证的精准策略。

1、热销榜单的逆向分析

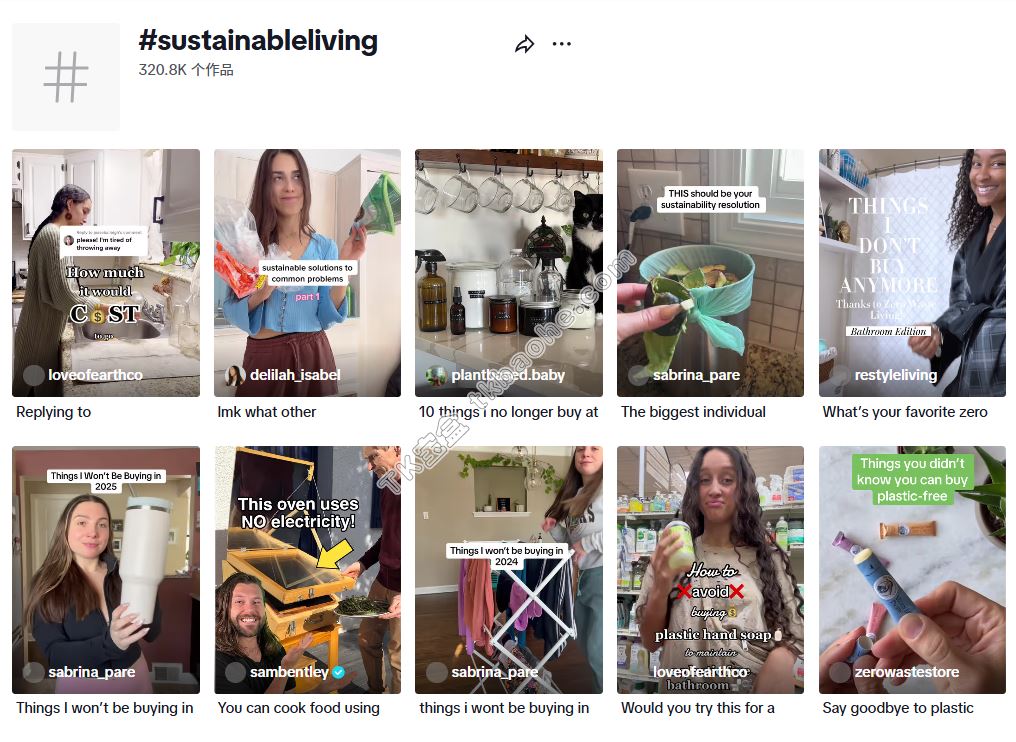

越南家居品牌“HOMY”通过分析TikTok东南亚区热销榜发现,藤编收纳篮的搜索量每月平均增长220%。他们联合清迈手工艺人推出改良版产品,增加了防潮涂层,并借助“#SustainableLiving”标签进行场景化展示,3个月内就稳居类目销量前三。

2、价格敏感度测试

数据显示,东南亚用户对10 - 35美元区间的商品接受度最高。马来西亚店铺“MYFashion”通过A/B测试发现,将印花T恤定价从19.9美元调整为16.9美元,并叠加“买二赠一”活动,转化率提升了27%。

图源:TikTok

结语

本土化思维的核心,是跳出自身视角,以目标用户的眼光重新定义产品价值。从选品到内容,从数据到执行,只有将文化尊重、场景洞察与科学方法相结合,才能让品牌在TikTok的全球化浪潮中成功“破圈”。

在TikTok,卖货并非简单地将中国产品推向国外,而是将“本地人的需求”转化为“我们的商机”。